第1章編集工房吉備人の発進③(1995年~)

流通はイレギュラーな岡山方式

本を書店などを通して流通する場合、ISBN(International Standard Book Number)を取得し、カバーなどに表示する。さらに必要な登録を行い、取次店という本の問屋さんに配本をお願いする。

最初は書店と交渉して、直取引で扱ってもらうことを考えていたが、刊行点数、扱い書店が増えてくると在庫管理や集金などに時間を取られるようになるので、取次店を通す方法を探らざるを得なくなった。

1995年ごろは、取次大手の日販もトーハンも岡山に倉庫機能を持った支店があった。作った本はその支店に出向き、支店単位での取り扱いを依頼したのだが、直接口座を開設してはもらえなかった(以前は支店で口座をもつような仕組みがあったらしいのだが、このときにはできないと断られた)。

幸い東京には、吉備人のような地方の出版社の流通を手助けしてくれる「地方・小出版流通センター」という取次店があり、ここを窓口にして、日販、トーハンをはじめほかの取次店が扱う書店でも吉備人出版の本は扱ってくれるようにはなった。

紆余曲折があったが、ここで伝票やお金のやりとりは地方・小出版流通センターで、本の物流(納品・返品)は日販、トーハンの岡山支店に直接お願いするというちょっとイレギュラーなスタイルができてしまった。

ここには当時の書店流通の少々込み入った問題が背景にあった。

地方・小出版流通センターは、その名の通り中小出版社と地方の出版社を取引相手にしており、原則扱い品は「注文」のみ。書店側とすれば、注文品は即支払いの生じる商品となり、売れるか売れないかわからないけれど、一定期間店頭に置いて様子をみる「委託」品にしたくてもできない。「入れたいけどできない」という板挟みになる。

ところが、吉備人側としては、「返品は受け付けるので、とりあえず店に置いてほしい」立場となる。地元書店としては、ちょっとイキのいい出版社が話題になりそうな本をもってくるので店には置いておきたい。

そこで、注文品扱いだが、返品入帳はフリー、つまりいつ返品しても受け取ります、というやり方での了解を取り付けた。

結果的にできた方法だが、他の地域ではあまりないやり方だった。ぼくとしては、あまり物流にエネルギーを注がなくてもいい、ありがたい方法だと思った。勝手に「岡山スタイル」と呼んでいる。

他の地方出版とどのように違うのか。いくつかの地方の出版社とこの物流の話になった時、多くの地方出版社は、その県内は、直取引を基本にしながら、各県の教科書販売(教販)という取次店と取引をする、そして県外は地方・小出版流通センターが扱うというやり方が一般的だった。

このやり方だと、直扱い書店へは自社の担当者が店を回り、新刊を配本し、在庫をチェックし、精算をしなければならない。

スタッフを抱えられないし、岡山の教販とのおつきあいがなかったので、他の地域のようなやり方は選択できなかった。

結果的には、このイレギュラーな「岡山スタイル」が、県内の書店はそれぞれのつきあいのある取次店から通常ルートで品物が入り、精算もできるので、書店も地方・小出版流通センターにも歓迎? されたようだ。

新刊は刊行と同時にスムーズに店頭に並び、売れ残った本は返品された。納品した本は「注文」扱いで、その月の売上が計上でき、3カ月後には入金されるようになった。その間に返品されたものは、その分売上金から差し引かれて(控除)されて入金という流れができあがった。

こんな経験を重ねながら、本の流通のことが少しわかってきた。出版社が作った本は、書店に流してもらえれば、とりあえずそれは「注文品」として売上計上される。

数カ月後に返品されるかもしれないが、毎月毎月コンスタントに本を出し続け、書店に流し続ければ、「売上」は立つ。仮に半年後に全部返品されたとしても、その間にちゃんと出し続けてさえいれば、返品分を控除されても入金はある。それを繰り返していけば、ずっと本を出し続けることができる。いわゆる「自転車操業」だが、出版業界はそれを前提にしたシステムとして回っているのだ。

そして、出しているうちにドンと売れるベストセラーがあれば、少しずつ精度を上げて、自分たちが出したい本も出せるようになるかもしれない。

この仕組みを理解した時、頭の中でバシッと火花のようなショックが起こった。「えっ? これって、とりあえず本を出しさえすれば、会社の活動資金は回すことができるじゃないか」と確信したのである。

本の流通が、このシステムで回っている限りは……。(つづく)

(山川隆之 2025年07月・記)

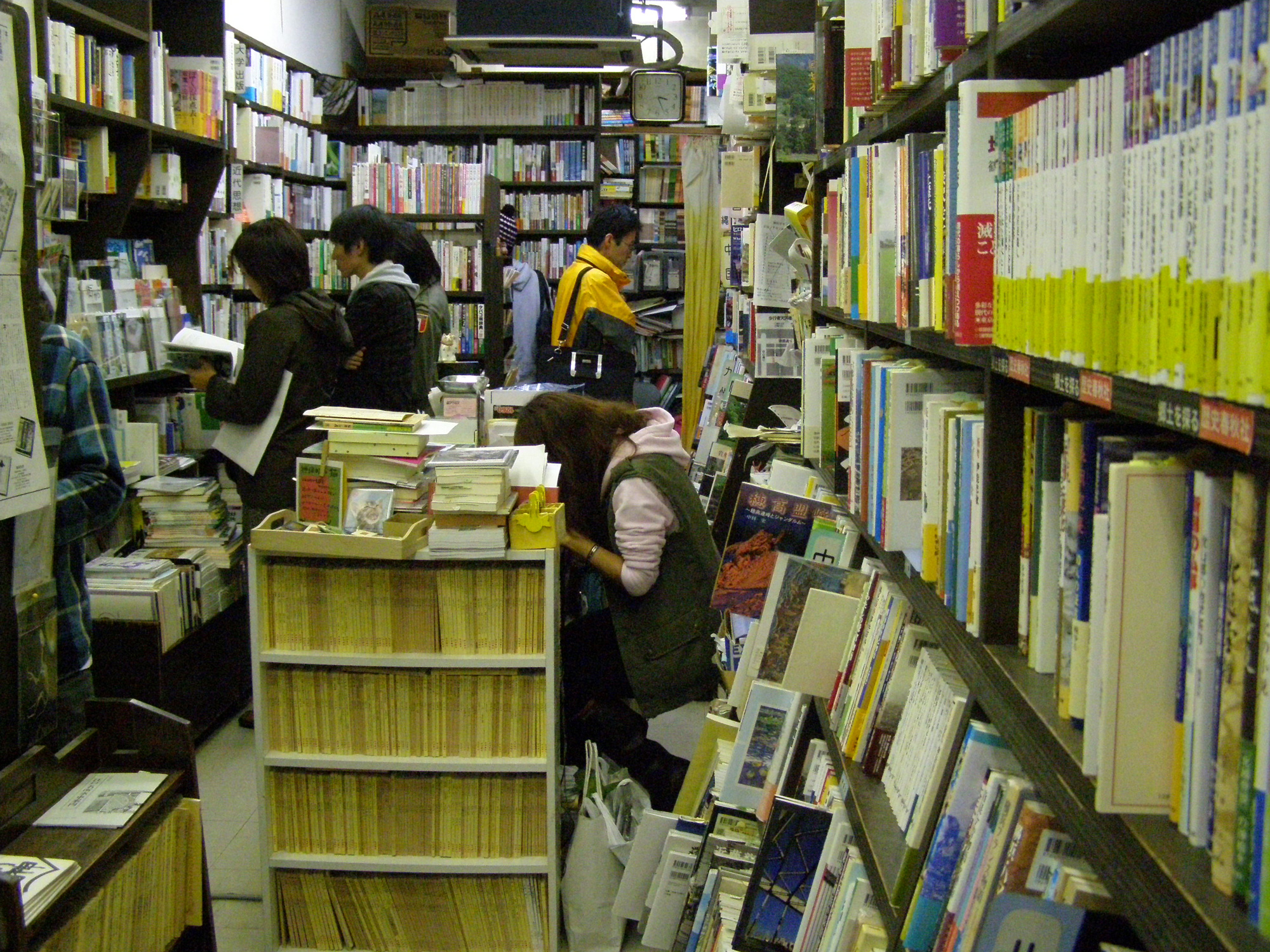

台風の中、タクシーの運転手さんに連れまわされるという都会の洗礼を受け、やっと辿りついたという思い出も。

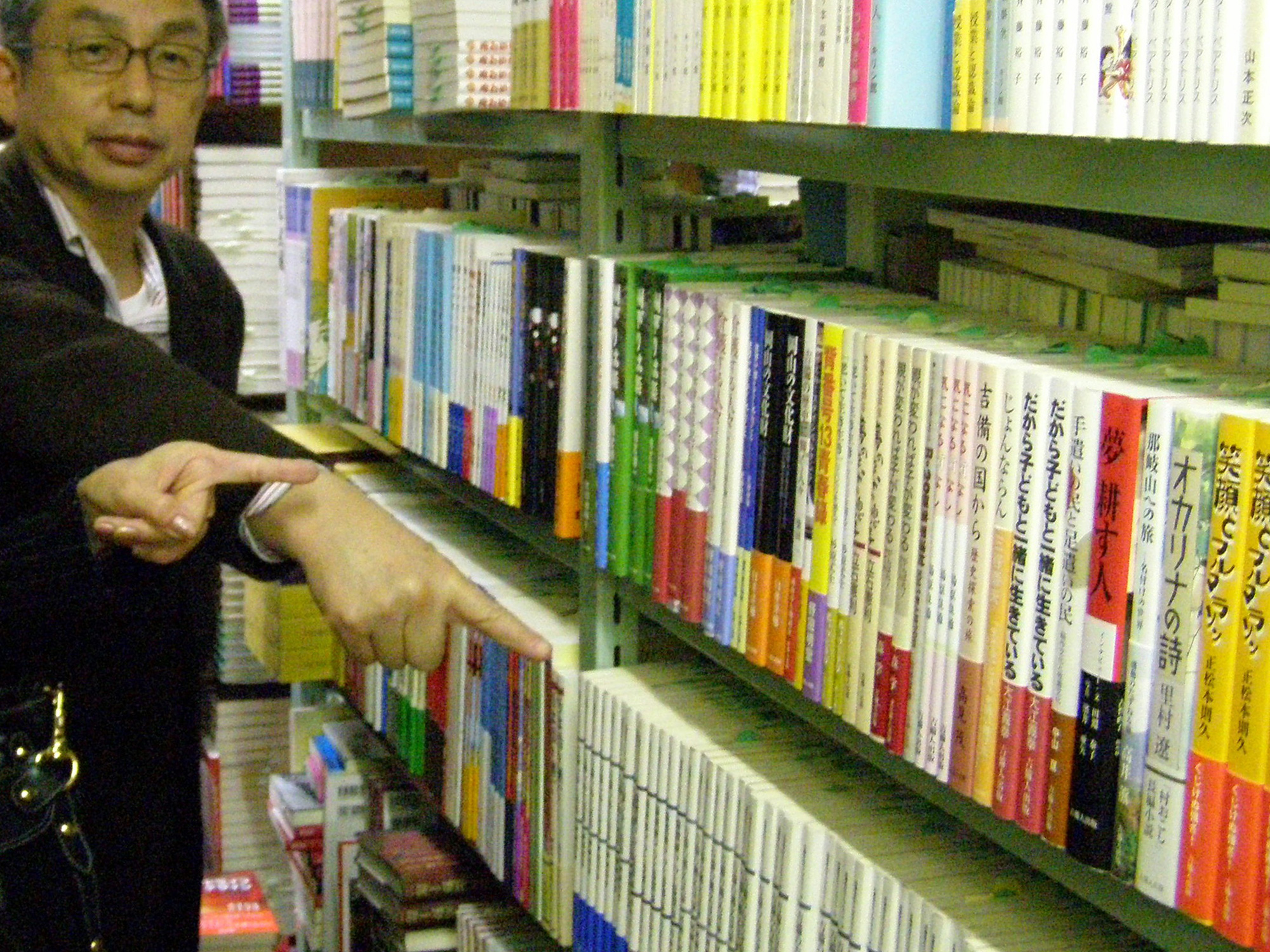

地方・小出版流通センターの扱う本、ミニコミ紙など全国各地の本がぎっしりと詰め込まれた濃密な空間だった。